Pseudonimo di Catherine Marie-Agnès de Saint Phalle. L’artista delle Nanas e degli Shooting paintings nasce a Neuilly-sur-Seine nel 1930 e muore a San Diego nel 2002.

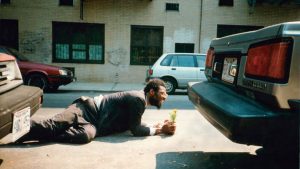

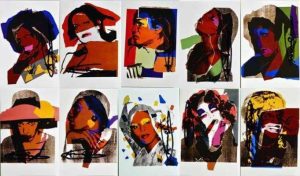

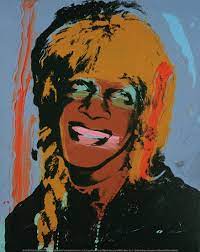

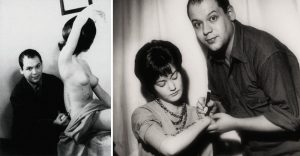

TIRS/SHOOTING PAINTINGS, ’60.

Negli anni ’60 nascono i Tirs o sparatorie di pittura. È questa l’arte di Niki de Saint Phalle al momento: sparare con una carabina su rilievi di gesso o invitare il pubblico a sparare al posto suo. Sparare a cosa? A nessuno. A oggetti, ovvero semplicissimi sacchetti di plastica ripieni di colore che una volta spappolati sulla tela di gesso colano e sanguinano. Forse vogliono proprio somigliare a colate di sangue umano. Forse i sacchetti nella sua testa non è vero che non sono nessuno, forse sono delle facce umane in particolare, o forse non è nessuna faccia in particolare e sono solo emozioni su cui vuole sparare sopra. ‘Terapeutica’. È così che l’artista descrive la sua arte creativa. È così che supera i suoi vari crolli nervosi e ricoveri mentali causati da nauseanti faccende familiari adolescenziali: sparare su colori, farli esplodere e lasciarli andare.

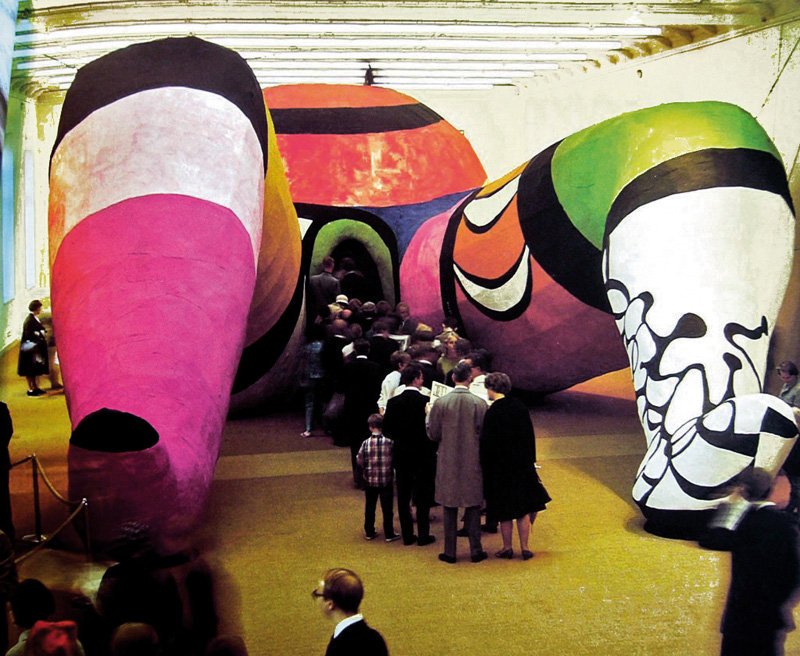

HON/ELLE, ’66.

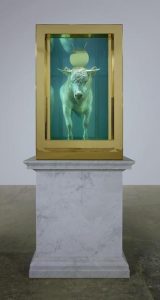

Dopo i Tirs, Niki si dedica a creazioni più morbide e più dolci e più femminili: le Nanas. Le Nanas sono grandissime donnone formosissime in poliestere, solitamente con dei seni enormi e visitabili all’interno. La sua nuova idea è stimolata e supportata dal secondo marito, Jean Tinguely, un autore di meccanismi complicati capaci di animare strutture imponenti. E Così la nana regina di tutte le nanas nasce nel ’66 e si intitola Hon/Elle: una gigantesca donna incinta – lunghezza 28 metri, altezza 6 metri, larghezza 9 metri – con le gambe spaparanzate, visitabile all’interno con porta d’ingresso a forma di vagina. È da qui che i visitatori entrano come fossero tanti mini spermatozoi… visitano nana, vanno al bar del seno destro, visitano il planetario del seno sinistro e si dirigono verso l’uscita ed ecco il parto. Come se il percorso all’interno di una gigantesca nana ti facesse rinascere una volta avvenuta la fecondazione all’entrata.

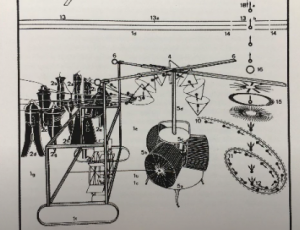

- Il Giardino dei tarocchi ’79 –‘ 96:

Una sorta di giardino dei balocchi con la peculiare e stimabile decisione di scegliere Garavicchio come meta di destinazione, frazione di Capalbio in Toscana.

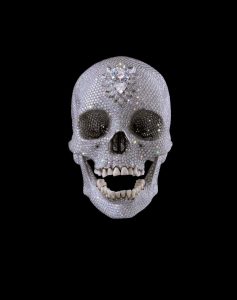

Il Giardino dei balocchi tarocchi è popolato da personaggi scultorei monumentali progettati dall’artista, ispirati agli arcani maggiori dei tarocchi. 22 sculture per l’esattezza, tra cui ovviamente anche una nana imperatrice, l’Imperatrice Sfinge: qui Niki ci abita anche per un po’ di tempo mentre si dedica al lavoro. Dorme nella camera da letto situata in una tetta e mangia e cucina nella tetta accanto. Lavoro che per completarlo ci vogliono 17 anni. E per un lavoro del genere completato in 17 anni quanti soldi ci vogliono? 10 miliardi di lire circa, che non è Garavicchio a finanziare, ma l’artista stessa grazie ai lavori svolti in passato. Finanzia e lavora e costruisce e architetta l’enorme giardino infilandoci maschere e teschi e fontane. Fontane di nanas disposte a cerchio con l’acqua che fuoriesce dai capezzoli. Niente è macabro e niente è cupo, sembra voler riparare il male anziché aggravarlo o accentuarlo. Specchi, mosaici, vetri, poliestere, cemento, ceramiche. Costruisce sentieri e su ogni sentiero Niki incide frasi, pensieri, memorie e disegni.

“a me da’ più sodisfazione di fare qualcosa di bello per gli altri e per me che avere, avere… sempre di più, di più, di più…”