Trafalgar Square. National Gallery. Piano 2. Sala 56. Tutti concentrati sul ritratto fiammingo di Jan Van Eyck dei Coniugi Arnolfini: marito e moglie per la mano centrati in sala e centrati nel quadro. Colorati, ben posati e raccontati da innumerevoli dettagli nascosti sparsi, difficili da notare tra uno spintone e l’altro.

“Bellissimo, maestosissimo e un sacco di –issimo! Ma c’è troppa gente” e te ne vai alla ricerca di qualcosa che non abbia ronzii e spintoni intorno.

“Ma le cose che non hanno ronzii e spintoni intorno non sono belle abbastanza!”

Coniugi Arnolfini, Jan Van Eyck, 1434 circa, National Gallery, Londra

Non è vero, almeno non nella sala 56 della National Gallery. C’è un quadro proprio lì accanto che puoi scrutare da solo e in pace.

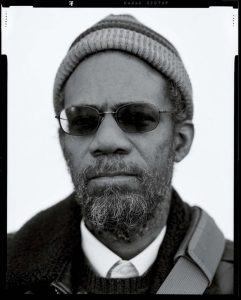

“Arnolfini, Arnolfini” tutti lo conoscono e tutti lo vogliono. I protagonisti di sala 56 del secondo piano.Ma la donna esposta a pochi centimetri da Van Eyck ha qualcosa che la Signora Arnolfini non ha. L’artista, anche lui fiammingo, è Robert Campin che intorno al 1435 dipinge Ritratto di Donna.

Ritratto di donna, Robert Campin, 1435 circa, National Gallery, Londra

Chi è la donna? Anonima. Senza cognome. Nessuno stemma e nessun panno sfarzoso. Solo un velo bianco e pesantissimo con qualche spilla da balia in vista che la tiene imbacuccata scoprendole il viso. Un viso paffutello, giovane e pulito. Con naso a punta, labbra a cuore, pupille luccicanti e sguardo serio e concentrato verso qualcosa che Campin mostra solo a lei. Lo sfondo è nero e il suo viso pallidissimo.

E chi è l’uomo incorniciato accanto? Probabilmente suo marito. Anche lui anonimo, sbarbato con un turbante rosso in testa o meglio chiamato capperone, su sfondo nero, meno pallido e con lo sguardo concentrato anche lui verso qualcosa che non puoi vedere.

Ritratto di uomo, Robert Campin, 1435 circa, National Gallery, Londra

La didascalia non si esprime più di tanto e nemmeno la descrizione sul sito web del museo: L’uomo e la donna di Campin erano un dittico (il motivo di finto marmo presente sul retro di entrambi i primi piani lo suggerisce), adesso separato in due quadri messi uno accanto all’altro. La tecnica è olio su tavola. Le dimensioni 40×28 cm. La data di esecuzione 1435 circa…

Ma quindi cosa c’è di speciale? Che cos’ha questa donna senza un nome che la bellissima signora Arnolfini non ha?

Ha un anello sull’anulare sinistro. Un anello, o forse una fede d’oro con un rubino incastonato.

E quindi?

E quindi dentro al rubino c’è un ritratto. Minuscolo. Visibile solo con una lente d’ingrandimento. Forse il più piccolo ritratto esistente.

Il ritratto di un uomo, su un rubino, sull’anulare sinistro…potrebbe essere il marito, ma il marito è sbarbato, mentre l’uomo ritratto nell’anello è un capellone barbuto e baffuto.

Ritratto di donna, dettaglio autoritratto, Robert Campin, 1435 ca, National Gallery, Londra

Eppure è strano. Perché il rubino nella storia dell’arte del quattro e cinquecento è il simbolo matrimoniale della fertilità.

Quindi chi è il capellone baffuto?

Non si sa. Non si è ancora scoperto. Alcuni studiosi pensano possa essere l’autoritratto dell’artista perché descritto come battagliero ribelle e fumino nei pochi frammenti biografici rimasti, senza darne descrizioni però sull’aspetto fisico. E non per forza i “fumini” dell’epoca hanno barba, baffi e capelli.

Ma se fosse proprio lui, cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che Campin è l’amante della donna? Un autoritratto minuscolo così che il marito non lo vedesse, ma lei lo potesse tenere per se’?

O forse è una semplice firma d’artista un po’ più originale, senza alcuna storia dietro, seppur bella fosse vera.