Tracey Emin (Croydon, Regno Unito, 1963)

My Bed, 1998

Tracey Emin, My Bed, 1998

Fazzoletti arricciati, mozziconi, preservativi sporchi o impacchettati, contraccettivi, antidepressivi, asciugamani, peluche, della biancheria macchiata, una cintura e delle bottiglie mezze piene e mezze vuote. È il letto disfatto di Tracey Emin dove ha vissuto per quattro giorni dopo una battuta d’arresto dovuta a una relazione sentimentale.

“Nel ’98 ho avuto un terribile break down. Ho passato quattro giorni a letto semicosciente”

Per quattro giorni ci vive dentro. Ci fuma, ci beve, ci fa sesso, ma non quello bello, dice. Ci piange e ci si soffia il naso. Fa tutto lì dentro per quattro lunghissimi giorni. Le lenzuola sono talmente accartocciate da aver assorbito i suoi movimenti. Come se si fossero adattate e assemblate al suo corpo. Pieghe, solchi, grovigli e sporcizia. C’è tutto in quelle lenzuola esattamente come nel suo corpo.

“Dopo quattro giorni mi sono alzata per bere un po’ d’acqua. Ero in condizioni pietose, ero disidratata e riuscivo a malapena ad aprire gli occhi. Ho guardato il letto per tornarci sopra, ma l’ho trovato disgustoso. Faceva schifo, era sporco e puzzava. Ma poi ho pensato, non è disgustoso. Non è affatto disgustoso”

Un letto con un materasso morbido che l’ha tenuta lontana da terra. Coperta o scoperta, intatta o sfatta, cosciente, non cosciente… in qualsiasi condizione fosse il letto l’ha salvata. La prende, la sostiene e la salva. Così l’artista non arriccia più il naso quando lo guarda e non storce più la bocca. Prende tutte le cose lì intorno e le mette in una sacca. Poi prende il letto così com’è e lo porta a esporre. Gli risistema tutte le cose intorno ed ecco l’opera in Galleria.

Diventa così sua opera simbolo e fantasma del suo passato.

“Adesso non sono più così. Guardo quel letto e non sono più così. Provo dolcezza quando lo guardo. Provo dolcezza per la disperazione che riuscivo a provare quando ero più giovane. Quando sei giovane ti disperi così tanto. Con gli anni diventi più robusto, impari a sopportare. Quando guardo quel letto so che non tornerà più quella cosa lì, quelle cose non mi appartengono più”

E tra tutte quelle cose c’è una cintura nel mezzo del tappeto. Una cintura che quando l’artista era giovane metteva in vita. Adesso le starebbe giusto a una coscia.

“Te l’ho detto, con gli anni diventi più robusto”

Anche se forse trasformare la disperazione in una bella cosa vuol dire essere già un po’ robusti.

Everyone I Have ever slept with/My tent , 1963-‘95

Tracey Emin, Everyone I Have ever slept with, 1963-1995

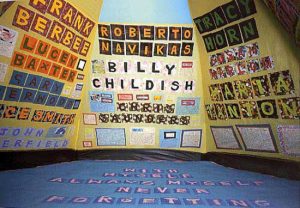

Everyone I Have ever slept with o My tent è la tenda da campeggio in cui Tracey Emin scrive tutti i nomi di tutte le persone con cui ha dormito. 102 nomi. Così intitolata e mal interpretata, i nomi che scrive non sono le persone con cui va a letto, ma quelle con cui il letto lo condivide, dal ’63, anno di nascita, al ‘95. Sua nonna, suo fratello, gli amanti, gli amici e anche i due bambini suoi mai nati. Dormire con qualcuno è l’atto più intimo si possa fare.

“Non dormire con chi non ami”

Tracey Emin, Everyone I Have ever slept with, 1963-1995

L’opera esposta alla mostra collettiva Minky Manky alla South London Gallery diventa il punto di attrazione per il pubblico. Quando lo spettatore ficca la testa dentro e poi la tira fuori pensa con chi ha dormito, con chi ha condiviso letto, sonno e, o, intimità. E al centro scritto molto in grande:

“Con me stesso, sempre con me stesso, senza dimenticarlo mai”

Emin lo descrive come un lavoro doloroso e poco facile e che nel 2004 viene distrutto. Ma non da lei, da un incendio nel magazzino del Momart di Londra. L’artista non lo realizza di nuovo “Le emozioni che ho sentito dal ’63 al ’95 le ho sentite dal ’63 al ’95. Non sarebbe più la stessa cosa”

Sad shower in New York, 1995

Tracey Emin, Sad Shower in New York, 1995

L’intimità del letto si trasferisce nella doccia. Sad shower è un disegno dell’artista fatto dopo un viaggio a New York. Patetica e scoraggiata. Così si descrive e così si ritrae. Patetica e scoraggiata sotto la doccia. Molto spesso quando viaggia si sente così e Sad shower rappresenta il momento di isolamento e introspezione che porta con se’. Il momento in cui si sciacqua, si scrolla, pulisce e risciacqua. Insapona, improfuma. È il momento in cui si guarda. Fa uscire. E si ripete. Nuda si guarda. E si ripete. Quello che è e quello che fa. Quello che cambia. La doccia è il pulitore dell’anima. Che non vuol dire necessariamente togliersi di dosso qualcosa. Ma semplicemente ripulirlo. E quando viaggi qualcosa ripulisci sempre. Qualcosa scrolli e risciacqui.