Jeffrey Koons (York, 1955).

Jeffrey Koons, York, 1955

Oltre ai finti palloncini e alle foto scattate davanti ai finti palloncini ci sono altre opere, molte opere. Opere come Equilibrium e The New. Queste opere di Koons entrano negli anni ’80 nei musei d’arte contemporanea e non li lasciano più. Lo spettatore entra, le guarda e l’occhio fatica ancora un po’. Le scruta e le riguarda e ‘questa cosa qui? Potrei farla anch’io’ dice usando un condizionale contestabile. Ma Jeffrey Koons della Pennsylvania con queste cose qui che potrebbero pensare o fare in molti, diventa uno degli artisti più acclamati e più comprati al mondo.

The New (1981)

The New, 1981, Jeff Koons

È una banalissima aspirapolvere. Una non banalissima installazione di aspirapolveri messe insieme. Ma l’artista vede altro oltre al cattura polvere. Le mette tutte in piedi come fossero uomini. A gruppetti come fossero tipologie antropologiche differenti: il trio familiare con mamma aspirapolvere, papà aspirapolvere e figlio aspirapolvere. Le aspirapolveri gemelle, le aspirapolveri fidanzate.

The New, 1981, Jeff Koons

Tutte nuovissime. Nuovissime sempre e per sempre. Mai utilizzate e mai lo saranno. Inventate e create nel regno americano dei supermercati e del consumo, dove gli oggetti vengono creati per essere comprati e utilizzati, ma dove non verranno né comprati né utilizzati. Bensì contemplati. Dal supermercato al museo. Un salto di società importante per un’aspirapolvere. L’artista le toglie dai loro habitat naturali e li ficca dentro a musei per essere contemplati da milioni di persone che pagano il biglietto per contemplarli. Le mette lì in piedi o distese, come fossero macchine viventi, macchine respiranti e aspiranti. Come fossero macchine umane che aspirano tutto quello che c’è in giro, polvere e non polvere. Aspirano, aspirano fino all’ultimo respiro.

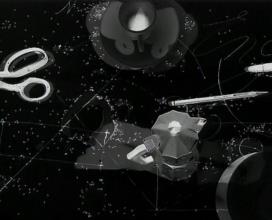

Equilibrium (1985)

Three Ball Total Equilibrium Tank, 1985, Jeff Koons

Tre palle da basket. 1, 2, 3. Il processo per farle stare eternamente allineate e sospese nell’acqua dentro a una teca è stato attentamente studiato e ben riuscito. Le palle non cascano mai, non galleggiano mai, non affondano mai. Restano perfettamente sospese in una soluzione di acqua distillata e cloruro di sodio. Perfettamente al centro. L’equilibrio perfetto. L’equilibrio che dovrebbe essere nostro. L’equilibrio che Koons vorrebbe fosse nostro. Dell’essere umano. Centrato e sospeso. Koons sceglie tre palle da basket per rappresentare l’equilibrio eternamente perfetto, eternamente e perfettamente umano. Sceglie il basket perché quale sport meglio di questo rappresenta l’america. E perché quale nazione meglio di questa rappresenta l’ottimismo. E l’ameicanismo e l’ottimismo americano nelle opere di Koons si presenta spesso. Quello dove tutto è possibile. Dove tre palle da basket possono essere qualcosa in più. Dove chi centra spesso un canestro con quelle palle da basket può diventare qualcosa in più.

Three Ball Total Equilibrium Tank, 1985, Jeff Koons

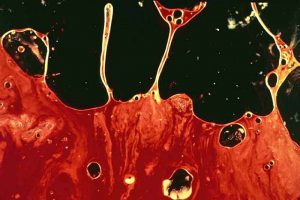

Inflatables (anni a seguire)

Flower and bunny, Inflatables, 1979, Jeff Koons

Palloncini di plastica e finta plastica. Palloncini colorati e gonfiati in tutte le forme. Conigli, cani, fiori, e ballerine. Addirittura aragoste e delfini. Plastica o metallo riflesso dove la gente può specchiarcisi dentro e farsi due foto. Perché le opere di Koons non potevano che non diventare lo scenario perfetto del consumismo fotografico. Fatte con il materiale di consumo per eccellenza. Plastica, metallo e colori ovunque. Oggetti belli gonfi e belli in vista. “Perché l’importante” dice Koons “è il gonfiore”. Gonfiarsi, ispirare, riempirsi d’aria. Pieni di aria e pieni di vita. L’importante è essere come dei palloncini. Colorati e splendenti. Inalare, assorbire, fare un bel respiro, trattenere forte e svolazzare. Stando attenti a non scoppiare.

Ballon dog, 1994, Jeff Koons

Seated Ballerina, 2017, Jeff Koons

Rosachiara Pardini